El terror psicológico tiene algo que las demás formas de miedo no logran: se queda dentro.

No se trata de sobresaltos ni de criaturas imposibles, sino de esa sensación incómoda de estar frente a algo que podría pasarnos. De escuchar un pensamiento propio en boca de un personaje que se derrumba.

Estas historias no buscan asustar, sino despertar. Nos enfrentan a nuestros límites, a lo que tememos ser o perder. A veces es la mente la que se quiebra, otras el amor, la identidad o la realidad misma. Y sin embargo, seguimos mirando.

Tal vez porque en el fondo el miedo también es una forma de belleza: una emoción pura, sin filtro, que nos recuerda que seguimos vivos. Cada una de las películas que verás a continuación explora ese abismo desde un ángulo distinto —la locura, la soledad, el control, la obsesión o la culpa—, pero todas comparten una misma promesa: no saldrás igual después de verlas.

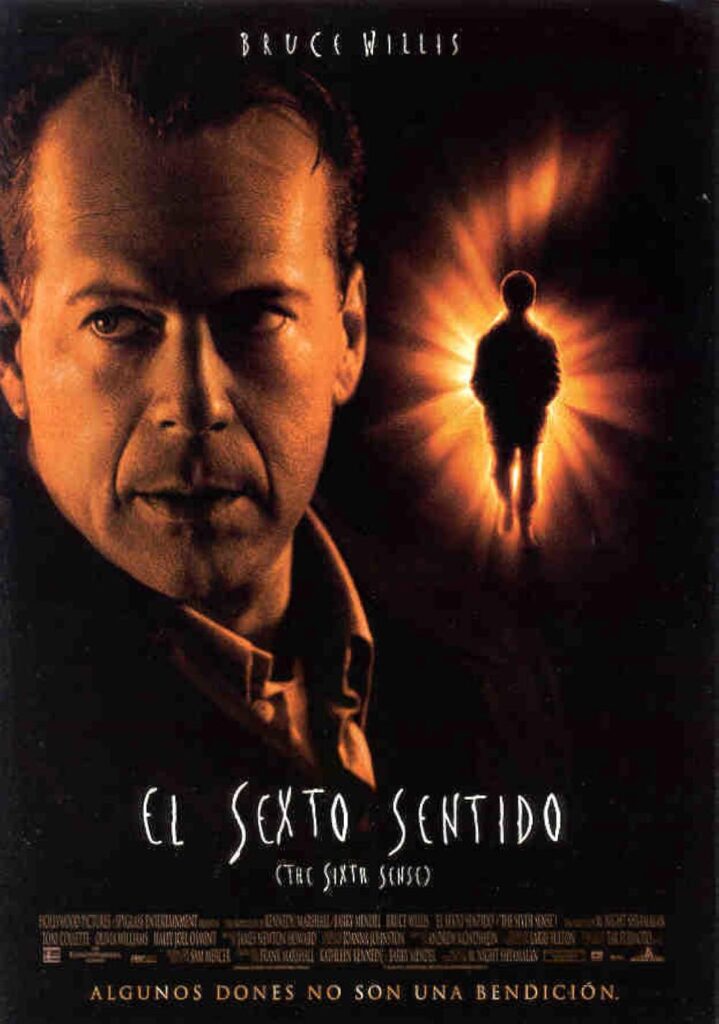

El sexto sentido (The Sixth Sense, 1999 – M. Night Shyamalan)

De qué trata:

Un niño atormentado por visiones que no comprende busca ayuda en un psicólogo infantil. Lo que parece un caso clínico termina revelando un vínculo más profundo entre ambos, y una verdad que transforma la manera en que entendemos la vida y la muerte.

Más que una historia de fantasmas, Sexto sentido es un retrato de la incomunicación. Habla del dolor que sentimos cuando no podemos expresar lo que nos pasa, cuando quienes amamos no logran vernos. En el fondo, los muertos del film son metáforas de la soledad: presencias que piden ser escuchadas. Shyamalan convierte el miedo en empatía, recordándonos que el terror también puede ser una forma de ternura.

¿Por qué deberían verla?

Porque detrás del suspenso se esconde una de las películas más sensibles del género. Se convirtió en una nueva forma de interpretar el terror psicológico. Su ritmo pausado, su atmósfera melancólica y ese giro final inolvidable no solo sorprenden, sino que invitan a mirar nuestra propia forma de “ver” el mundo. Cada reencuentro, cada silencio y cada mirada cargada de miedo nos recuerdan que el verdadero horror no siempre está en la muerte, sino en no ser comprendidos mientras vivimos.

Qué el protagonista sea un psicólogo no es meramente un ajuste para el guion. El ejercicio de Shyamalan es también «terapiarnos» en cuanto a nuestra soledad, aquella que se vive a diario estando rodeados de gente. Cada personaje te muestra una versión distinta de soledad: el duelo, el auto abandono por cumplir, el crecer solo y experimentar la vida sin una mano que te acompañe para no tener miedo. Es una película que no sólo te hace preguntar si ¿hay alguien ahí?, si no ¿realmente estoy solo?

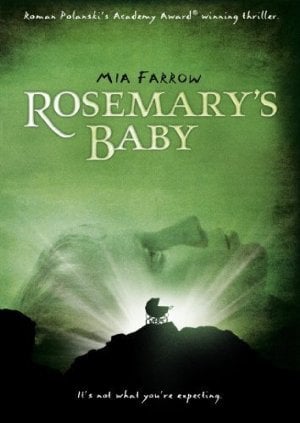

El bebé de Rosemary (Rosemary’s Baby, 1968 – Roman Polanski)

De qué trata:

Rosemary y su esposo se mudan a un antiguo edificio en Nueva York con vecinos amables pero inquietantes. Cuando ella queda embarazada, comienza a sentir que algo extraño sucede a su alrededor: sueños vívidos, dolores inexplicables y una creciente sensación de que todos conspiran contra ella. Lo que inicia como paranoia termina convirtiéndose en una de las historias más inquietantes sobre el control del cuerpo y la mente.

El horror en esta película no proviene del diablo, sino de la manipulación y la pérdida de autonomía. Rosemary encarna el miedo más íntimo de toda mujer: ser reducida a un cuerpo sin voz. Su soledad, en medio de la multitud, se vuelve un eco de todos los silencios que el poder patriarcal ha impuesto. Polanski no necesita mostrar el monstruo; lo sugiere en los gestos, en la mirada del esposo, en el gaslighting colectivo que se disfraza de amor y cuidado.

Sí, en ocasiones sentirás ganas de gritarle a Rosemary para que despierte y corra lo más lejos posible, pero ella se siente esclava de una promesa. El bebé de Rosemary tiene casi 60 años, y sigue mostrándonos el horror actual: una mujer aferrada al amor romántico y sumiso, donde la promesa de la familia la ata a su verdugo, aunque eso le cueste la vida.

¿Por qué deberían verla?

Porque El bebé de Rosemary es un espejo del miedo social: el de no poder confiar ni siquiera en quien duerme a tu lado. Su atmósfera densa, casi doméstica, convierte lo cotidiano en pesadilla, y la inocencia de Rosemary en una forma de resistencia. La película nos invita a mirar el terror desde la fragilidad: no como espectáculo, sino como experiencia emocional y política.

Esta película nos muestra el horror cotidiano de estar en peligro latente, mientras el mundo sigue girando sin importarle. Por que más allá de la trama, su vigencia es escalofriante: seguimos viviendo en un mundo donde se cuestiona la voz de las mujeres, donde el cuerpo y la voluntad aún son terreno en disputa.

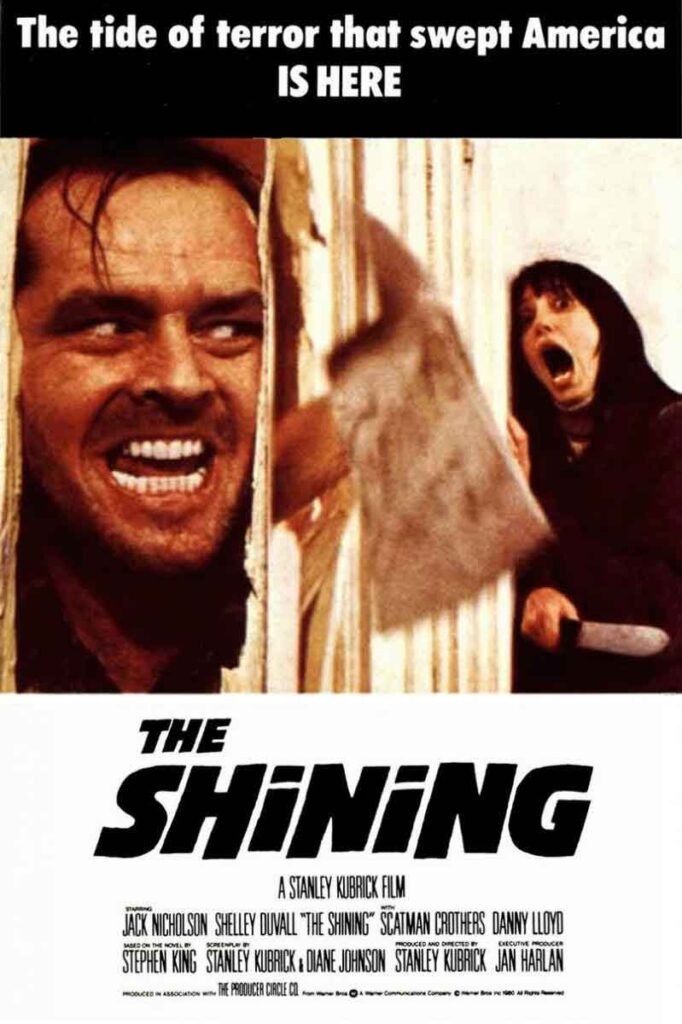

El resplandor (The Shining, 1980 – Stanley Kubrick)

De qué trata:

Jack Torrance acepta un trabajo como cuidador de invierno en un hotel aislado junto a su esposa e hijo. Busca tranquilidad para escribir y comenzar de nuevo, pero el encierro, el silencio y la presencia invisible del hotel terminan devorando su cordura. La nieve no es su prisión: es el espejo que lo obliga a enfrentarse a sí mismo.

El monstruo no es el hotel o lo que habita en él, sino la mente humana cuando se enfrenta a su propio vacío. El resplandor habla de la fragilidad del equilibrio entre la inspiración y la obsesión, entre crear y destruir. Jack representa al artista que se consume en su deseo de trascender, y en ese proceso, pierde contacto con lo humano.

El aislamiento se convierte en una metáfora del ego: un espacio donde todo se amplifica —la frustración, la culpa, el deseo de control— hasta que ya no queda lugar para la empatía. Kubrick transforma la locura en un laberinto: no se sale corriendo, se queda dentro.

La obsesión por crear una pieza magistral que yace en tu interior, como un salvavidas en el mundo exterior, nos puede sumergir en la locura si olvidamos que afuera seguimos viviendo. Como artistas, resulta difícil colocar límite, suena incoherente hablar de límites cuando creamos, pero y el límite entre cordura y locura ¿dónde queda?

El límite debiera ser la existencia de quien crea. Porque finalmente nuestra obra no podrá «nacer» si morimos en el intento. En parte, los creadores viven y trabajan su ego de formas distintas al resto. Cuando creas, guardas lo inconcluso y exhibes lo que terminado. No importa cuanto guardemos en lo inconcluso, porque todo trabaja para esa obra final que será observada. Entonces, el límite debiera ser que toda obra debe ser terminada porque al final de la jornada deberemos volver al mundo real. Abandonar el abismo y retornar al exterior.

Por qué deberían verla

Porque El resplandor no es sólo una película de terror: es una experiencia hipnótica sobre la creación y la pérdida del sentido. Visualmente es perfecta, inquietante y simétrica, como si el propio hotel estuviera vivo. Su atmósfera helada no busca asustar, sino mantenerte atrapado.

Cada escena parece decirnos que el aislamiento no siempre produce claridad; a veces sólo amplifica los ecos de lo que no queremos escuchar. Y en ese reflejo, todos somos un poco Jack: buscando respuestas en un lugar donde solo hay paredes que repiten nuestros pensamientos.

El cisne negro (Black Swan, 2010 – Darren Aronofsky)

De qué trata:

Nina, una bailarina de ballet obsesionada con la perfección, obtiene el papel principal en El lago de los cisnes. Su pureza la convierte en el cisne blanco ideal, pero para encarnar también al cisne negro, debe enfrentarse a sus miedos, deseos reprimidos y a una sombra que crece dentro de sí. La búsqueda de la excelencia se convierte en un descenso hacia la locura.

El cisne negro es una danza entre el arte y la autodestrucción. Un obra maestra del terror psicológico. Nuestra protagonista Nina encarna la fragilidad del perfeccionismo: esa necesidad de hacerlo todo impecable, de merecer el aplauso, incluso si eso implica borrar quién eres.

La película habla del cuerpo como campo de batalla entre la inocencia y la pulsión, entre el control y la entrega. En su delirio, Nina no sólo pierde la razón: también pierde la frontera entre la artista y la obra. Aronofsky convierte la transformación en un sacrificio: para ser sublime, debe morir algo en ella.

El terror psicológico aquí no está en lo que se ve, sino en la presión invisible de la perfección. La locura se convierte en una forma de pureza, y el dolor, en una forma de arte. Nina no se corrompe; se completa. Pero lo hace a un costo devastador.

Aronofsky nos muestra que, para un artista, la obsesión por la perfección no es sólo un motor para crear, sino también el grillete que te ata a ese fin. Así, la obra perfecta termina por anular al artista… y da vida al viejo cliché del genio torturado

Por qué deberían verla

Porque El cisne negro es una película sobre lo que sucede cuando la belleza se vuelve una condena. Su estética es elegante, perturbadora y visceral. Cada plano, cada respiración, cada sombra del cuerpo de Nina parece hablar de esa lucha entre querer ser perfecta y querer ser libre.

Verla es como asomarse al espejo antes de salir a escena: la imagen se mueve contigo, pero ya no estás segura de quién refleja a quién.

Midsommar (2019 – Ari Aster)

De qué trata:

Tras una tragedia familiar devastadora, Dani viaja con su novio y sus amigos a una comuna sueca que celebra un festival pagano que ocurre cada noventa años. Lo que comienza como una escapada cultural se transforma lentamente en un ritual inquietante, donde el dolor y la pertenencia se confunden hasta volverse indistinguibles.

Ari Aster convierte el duelo en un rito de paso. Midsommar habla de la soledad emocional, de lo que sucede cuando sigues aferrada a vínculos que ya no te sostienen. En medio de la luz del verano, el horror florece sin necesidad de oscuridad: todo se ve, todo se expone.

Dani representa el desgarro de quien busca amor donde sólo hay indiferencia. Su viaje es el de una mujer que atraviesa el dolor más profundo para finalmente encontrar un tipo de liberación. Pero esa liberación no llega por la razón, sino por el fuego.

En Midsommar, la comunidad que abraza también devora; el calor de la pertenencia se confunde con la anulación del yo. El film sugiere que el duelo puede transformarse en algo sagrado si aceptamos la pérdida… o en una nueva forma de locura si nos aferramos al vacío.

Por qué deberían verla

Midsommar rompe todas las reglas del terror: sucede bajo el sol, entre flores y cantos. Es una experiencia sensorial y simbólica, tan hermosa como incómoda. Su horror no asusta, incomoda.

Aster logra que el espectador sienta la descomposición emocional de Dani como si fuera propia. Cada sonrisa, cada ritual, cada nota del canto colectivo parece arrullar una herida que aún sangra.

Es una película sobre la catarsis: la que se siente cuando todo lo que te destruye finalmente arde frente a tus ojos, y comprendes que el miedo también puede ser una forma de renacer.

Ecos del miedo: tres pulsos en común

Más allá de los sustos, estas historias comparten algo más profundo: un eco que nos persigue incluso cuando terminan los créditos.

- El miedo a perderse a uno mismo.

En todas ellas, los protagonistas luchan contra fuerzas que intentan borrarlos: la locura, la manipulación, la soledad o el amor mal entendido. El horror no viene de afuera, sino del riesgo de desaparecer dentro de uno mismo, de dejar de ser quien se es para sobrevivir. - El aislamiento como espejo.

El encierro —ya sea en un hotel, una mente, una relación o una comunidad— se convierte en el escenario donde el miedo crece. Estar solo, incluso rodeado de gente, es una forma de terror contemporáneo. Estas películas nos recuerdan que el silencio puede ser más inquietante que cualquier grito. - El arte de transformar el dolor.

Todas, a su manera, hablan de transformación: del miedo en belleza, del dolor en catarsis. El terror psicológico no destruye; revela. Nos obliga a mirar lo que normalmente evitamos. Tal vez por eso seguimos viéndolo: porque intuimos que, al asomarnos al abismo, hay algo de nosotros que también se libera.

Terror psicológico, lo que ocurre al final del baile de máscaras

En la literatura y el cine , se nos muestra el baile de mascaras como el escenario propicio para una historia de horror. Nos hace temer sobre quién está detrás del disfraz, de la máscara. Una simbología que nos hace pensar en lo que ocultan las personas y que podrían dañarnos. Pero al final del baile te das cuenta que nada ha pasado, y te cuestionas: ¿todas esas dudas estuvieron en mi mente? qué pensamientos habitan en ella que nos hace temer que el resto pueda dañarnos?

Ese es el terror psicológico, enfrentarnos al espejo y mirar como lentamente nos quitamos la máscara y vemos lo que realmente existe ahí, dentro de nosotros. En el fondo, el terror psicológico es una forma de intimidad. Nos deja solos con nuestros pensamientos, sin música ni máscaras, frente al reflejo de lo que tememos perder.

Y aunque el miedo parezca un visitante indeseado, a veces llega para recordarnos algo esencial:

que seguimos sintiendo,

que seguimos creando,

que seguimos vivos.